MORT DE GALLOCHJU A ALTIANI.

GHJESEPPU ANTONMARCHI

dit GALLOCHJU

( Ampriani, 1790 – Altiani, 1835 )

Le 18 novembre 1835, Ghjeseppu Antonmarchi est littéralement massacré par quatre hommes, dans le champ qu'ils étaient allés labourer, au lieu-dit Cocciu ( ou Cioccu), que longe le Tavignani, sur le territoire de la Commune d' Altiani. Il est venu de très loin, bien décidé à tuer Simon'Petru, l'un des membres de cette famille ennemie qui a osé abattre son jeune frère, Carlu'Filippu.

Gallochju n'en veut nullement aux compagnons de Simon'Petru, auxquels il demande de s'écarter de lui. Ceux-ci le supplient de l' épargner; il hésite, fait, quand même, feu, mais manque sa cible.

Alors, Simon'Petru se précipite avec sa hache sur Gallochju, le frappe à la tête et lui arrache un oeil. Avec la sienne, Antone en fait autant à deux reprises. Gallochju tombe à la renverse « sur les sillons déjà rougis de son sang », veut parer les coups avec une main que la hache d' Antone, impitoyablement, vient fendre.

Lucianu s'empare du fusil du bandit et, d'une balle dans la tête, met fin au massacre, en lui donnant, ainsi, le coup de grâce.

Une semaine après les faits, c'est dans ces termes que l' hebdomadaire bastiais « L'insulaire français » publie le récit, ainsi détaillé, de la destruction de Gallochju, assez différent, d'ailleurs, de la relation, plus brève, donnée, le 21 novembre, par « Le journal de la Corse », selon laquelle Simon'Petru Serpentini, attaqué par le bandit, s'est défendu et l'aurait frappé de huit coups de hache.

Voici une autre version des faits, rapportée par Lucia Molinelli-Cancellieri, dans son ouvrage « Spada, dernier bandit corse ».

[ Quelques années plus tard, ses ennemis surprirent Gallochju à Altiani, au cours de son sommeil, et le blessèrent sauvagement à coups de hache. Le célèbre bandit, quarante-cinq fois meurtrier, portait, suspendu à son cou, un scapulaire, bénit de la Vierge, qui devait, selon ses croyances, le protéger d'une mort violente. Ses souffrances étaient atroces.

"Il ne m'est pas possible, s'écria-t-il, de mourir tant que j'aurai ce talisman sur moi; enlevez-le, car je ne puis supporter plus longtemps les souffrances que j'endure et je ne veux pas être constitué prisonnier pour être livré au glaive de la Justice."

Accédant à sa prière, ses ennemis arrachèrent le scapulaire et le bandit expira, dit-on, presque aussitôt.]

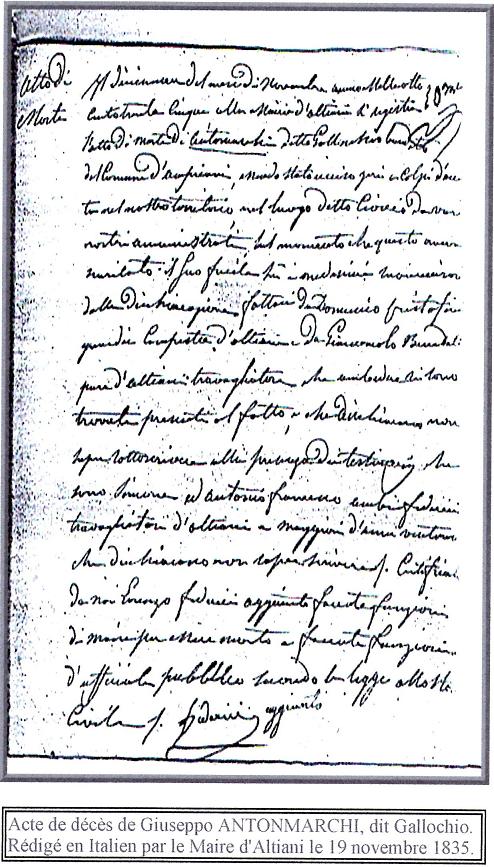

Traduction de l'acte de décès:

Le dix-neuf du mois de novembre de l'année mille huit-cent-trente-cinq à la mairie d'Altiani est enregistré l'acte de décès d' Antonmarchi dit Gallochju, bandit de la commune d' Ampriani, qui a été tué à coup de hachette sur notre territoire au lieu dit Cioccu par divers de nos administrés au moment où celui-ci avait déchargé son fusil sur ceux-là mêmes ses tueurs.

De la déclaration faite par Dumenicu Cristofari, garde champêtre d'Altiani, et de Ghjacumulu Benedetti également d'Altiani, travailleurs qui tous deux se sont trouvés présents lors du fait et qui déclarent ne pas savoir signer, en la présence des témoins que sont Simone et Anto'Francescu, tous deux Federici, travailleurs à Altiani et majeurs de vingt et un ans qui déclarent ne pas savoir écrire.

Certifié par nous, Lorenzu Federici adjoint faisant fonction de maire et, en la circonstance, faisant fonction d'officier public suivant la loi relative à l'état civil.

Au sujet de sa tombe au cimetière d''Altiani, voir le chapitre "Légendes", sur ce site.

BIOGRAPHIE DE GALLOCCHJU

Né à Ampriani, en 1790, Ghjuvanni Antonmarchi, se destinait à l'église. Il fit des

études au séminaire d'Aghjacciu, et garda, de cette éducation, des principes stricts.

Sorbier (1) nous raconte:

« Il faillit tuer de colère un homme qui lui avait proposé de faire gras, un vendredi ! Il se maîtrisa parce que c'était l'octave de San Pancraziu, que les bandits reconnaissaient comme saint patron. »

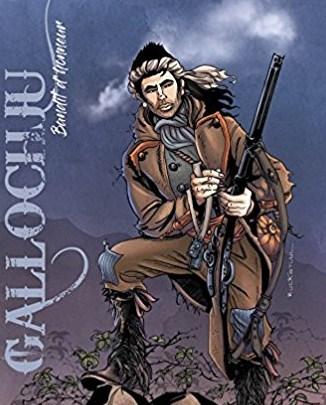

On le surnommait Gallochju, petit coq, en raison de sa petite taille, mais aussi le « bandit vierge » ou le « seigneur du maquis ».

Le frère du jeune séminariste étant mort, le père voulut obliger Ghjuvanni à se marier pour assurer la descendance. Gallochju quitte donc le séminaire au printemps 1820 et est fiancé à Maria Luisa Vincensini, de Nuceta. Mais la mère de la jeune fille lui préfère un jeune avocat de Corti, Cesare Negroni, originaire d'Antisanti, et brise les fiançailles.

La jeune fille ne l'entend pas ainsi. Le soir du 18 juillet 1820, elle donne un rendez-vous secret à Gallochju, qui la conduit à Campi, chez une de ses tantes. Les parents de Maria Luisa portent plainte pour rapt, se rendent à Matra, et persuadent leur fille de les suivre.

Lorsqu'il rentre des champs, Gallochju s'aperçoit de la trahison de la jeune file: « Je vous pardonne, lui crie-t-il, mais vous ne serez jamais ma femme, et nul ne sera jamais votre époux ! ».

Toujours poursuivi par la justice, pour enlèvement, Gallochju prend le maquis et décide de se venger. Un soir d'orage, alors que le père de Maria Luisa ferme les volets, il est abattu.

Ensuite, Gallochju se rend à Matra où il abat le frère de la jeune fille. Il tente de tuer l'autre frère, qu'il ne fait que blesser.

Après ces meurtres, la famille de Maria Luisa désigne Cesare Negroni pour assurer la protection de la jeune fille et de sa mère. Ce Cesare est aussi son fiancé. Le soir des noces, au moment où les époux vont pénétrer dans la chambre nuptiale, Gallochju tue le jeune Cesare.

Recherché par les Voltigeurs Gallochju quitte la Corse pour la Sardaigne et s'engage dans l'armée de libération de la Grèce contre l'Empire Ottoman. Il y reste 8 ans et participe avec vaillance à plusieurs combats contre les Turcs. Il devient officier et songe même à se faire naturaliser Grec.

En 1833, son jeune frère Carlu Filippu est abattu à la sortie de l'office du Jeudi Saint sur le seuil de la maison familiale, à Ampriani. La rumeur désigne Ghjuliu Negroni, dit Peverone, frère de Cesare. Au début de l'année 1834, après avoir appris cet assassinat, Gallochju , un soir, débarque sur la plage d'Aleria, et entreprend l'extermination de la famille Negroni. Sur le chemin d'Antisanti, il tue le cadet des frères Negroni. Une implacable vendetta oppose Peverone et Gallochju, qui abattent toutes les personnes, parents et amis, liées à l'adversaire.

Comme le précise Xavier Versini (2):

" Gallochju, vêtu avec élégance, est toujours armé d'un poignard turc et d'un pistolet à double canon."

Edmond Demolins (3) ajoute:

« Car les bandits corses sont des bandits civilisés; ceci est tout à fait important à noter. Ils ne sont montagnards et bandits que par circonstance. Ils sortent des villes et des villages d'en bas, où ils ont été policés par la vie urbaine et les habitudes de communauté. Ils exercent donc le brigandage non sans une certaine élégance de manières, non sans certaines formes courtoises. Ils sont en révolte contre certains ennemis personnels, mais non contre l'ordre social en général, non contre la civilisation. »

Il est dépeint par Rosseeuuw Saint-Hilaire (4) comme un être féroce et sans pitié certes, mais aussi comme une sorte de Mandrin insouciant, courageux et tout puissant, libéré des règles de la société, un homme en marge et rebelle. Voici la description qu'il en fait:

« Malgré le fusil qu'il portait, compagnon inséparable du Corse dans toutes ses excursions, son extérieur n'avait rien qui fùt fait pour inspirer la crainte; c'était un homme d'une trentaine d'années, à la taille exiguë, à la jambe sèche et grêle, à la démarche agile comme le cheval que je montais. Son costume moitié montagnard, moitié citadin, se composait d'une veste courte de poil de chêvre, vêtement ordinaire du paysan corse; mais un collet de velours noir, une chemise de percale très fine et très blanche au lieu de la chemise de grosse toile que l'on ne change pas même les dimanches, enfin un pantalon de drap fin et des bottines annonçaient certaines prétentions à l'élégance. Un menton fraîchement rasé écartait toute idée de vendetta pour quiconque connaît le vieil usage corse. Un superbe fusil de chasse à deux coups, richement monté en argent, lui servait de baton de voyage; un long pistolet d'arçon pendait sur sa cuisse gauche, passé dans le ceinturon de sa carghera, giberne corse qui se porte par-devant, à l'inverse de la nôtre; c'était l'uniforme national à quelques variantes près. Une chose seulement m'inquiéta: le stylet, arme que les lois françaises défendent aux Corses de porter d'une manière ostensible, était passé dans sa ceinture; cette façon de braver ouvertement la loi et de se mettre en guerre avec le code pénal était de mauvaise augure. Cependant en regardant attentivement le personnage, ses traits remarquablement fins et délicats, ses cheveux blonds, son nez aquilin, son menton arrondi, sa main blanche comme celle d'une femme, composaient un ensemble qui, après tout, n'était rien moins qu'effrayant; seulement de petits yeux gris, singulièrement mobiles, donnaient à son visage une expression inquiète et qui allait parfois jusqu'à la menace; mais, ce n'est pas du premier coup d'oeil que j'eus le temps de m'en rendre compte. »

Une anecdote citée par le Révérent père Louis-Albert Gaffre (5) montre bien le caractère pieux de Gallochju:

« Si quelqu'un parmi vous visite la Corse, il entendra peut-être parler aux veillées du valeureux Gallochju, le doux et pieux jeune homme qu'un dépit amoureux fit homicide.... Les bergers composent encore des refrains sauvages sur ses aventures; les jeunes filles redisent les « lamenti » que sa mort inspira, et sentent parfois germer dans leurs yeux noirs, comme des perles d'argent qu'elles égrènent à la mémoire du beau et chevaleresque bandit. Un jour que Gallochju errait aux environs de Cervione, accablé de fatigue et de faim, il se décida à entrer dans une maison écartée pour demander à manger; le maître du logis le reconnut immédiatement:

« Per Baccho ! Mon fils ! C'est le ciel qui t'envoie ! J'ai pris, ce matin, deux douzaines de merles dans mes filets ! Mon vin est excellent ! Nous allons nous régaler ! »

« Quel malheur, répond Gallochju, qu'aujourd'hui ne soit pas hier ! J'aime le bon vin et j'adore les merles ! Mais c'est aujourd'hui vendredi ! Je jeûne et fais maigre ! »

Il se contenta d'un morceau de pain et de fromage.

Certains de ces bandits étaient généralement très riches, car ils taxaient les propriétaires et les entrepreneurs, ils exploitaient les forêts à leur profit, ils possédaient des terres et des troupeaux. C'est ainsi qu'on a attribué aux bandits Ghjeseppu Bartoli ( de Palneca) et Nunziu Romanetti ( de Calcatoghju) un revenu annuel de 100000 francs de l'époque.

Nunziu Romanetti

Ghjeseppu Bartoli

Ce qui fait dire à l'un des lieutenants de Gallochju, cité par Xavier Versini (2):

« Je suis à merveille. Il n'y a rien de plus beau que la vie de bandit. Sto cum'e un generale ! »

Le 17 novembre 1835, Gallochju est assassiné par Serpentini de Fucicchja, parent des Negroni, sur la commune d'Altiani. Piverone, qui tenait toujours le maquis, fut pris au couvent de Zuani, le 5 juillet 1838, et condamné aux travaux forcés à perpétuité, à Toulon, où il fut un prisonnier modèle.

En quelques années se forgea la légende de Gallochju, « bandit d'honneur » et « seigneur du maquis ».

L'abbé Ange Gambotti (6) composa ce poème:

I BANDITI...

Banditi pe' i macchioni Carlu-Filippu è uccisu

Quantu ci si n'ascundia, Un ghjovi santu di sera;

Guardendusi da a spia: E di listessa manera

L'Antonmarchi e i Negroni. Pepinu, un ghjornu imprecisu.

Gallochju e Peverone, Da Gallochju a Peverone

Sopranomi cunisciuti, Chi nimu ci s'inframetti,

D'Ampriani so esciuti Ne di fatti ne di detti,

Per pratica u talione. Da Cursigliese a Tagnone.

Si tutt'ognunu temia

Di Gallochju u terrore,

Si sa ch'ell'è ghjunt'a more

A l'aghja a Santa Lucia.

1) cité par Gaston d'Angelis, Don Giorgi et Georges Grelou, Guide de la Corse mystérieuse Tchou Ed., Paris,1995.

2) « La vie quotidienne en Corse au temps de Mérimée », Hachette Ed., Paris, 1980.

3) « Les Français d'aujourd'hui », Firmin-Didot Ed., Paris, 1898.

4) « Le déjeuner du bandit » dans « Corse noire », collection Librio, Flammarion, 2001.

5) « En Corse, au pays de la vendetta: lecture donnée au Cercle Ville-Marie de Montréal », Montréal: Le Circle Ville-Marie, 1892.

6) « Tempi e tempi », imprimerie Mattei, Ile Rousse, 1981.

Types de bandits corses

Marcu BIANCARELLI, au chapitre 16 de son roman " ORPHELINS DE DIEU ", paru en 2014 chez Actes Sud, nous fait part de sa propre vision de Gallochju:

" Bien sûr, oui, Antonmarchi. Tu veux toujours tout savoir, fillette, mais des fois il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Enfin, je t'en ai dit déjà tellement, de toute façon. Non, je ne crois pas qu'il ait été un tueur-né. C'était plutôt, comme qui dirait, un homme d'esprit. Le plus grand de tous, peut-être bien. Une sorte de génie de l'ombre, de ces types qui ont un talent inné, mais seulement pour rester numéro deux, et jamais pour apparaître vraiment en pleine lumière. Une sorte de nature. Une manière de se cacher, de faire les choses pour soi, et pas pour la galerie. Alors c'est pour ça qu'on parle plus de Poli (Théodore), et moins d'Antonmarchi (Joseph), mais moi qui les ai connus, je peux dire que si j'aimais Poli comme le père que je n'ai jamais eu, le mien ayant été un pochtron de la pire espèce - inutile d'en parler -, eh bien si j'aimais Poli et que je l'admirais, je peux dire d'Antonmarchi que lui me fascinait. Dans les bandes que nous avions constituées, la plupart des hommes étaient des paysans misérables et incultes, ils s'habillaient avec le drap brun du pays et ça leur semblait la meilleure des choses qui puisse exister, lui était raffiné, il soignait sa chevelure et ne revêtait que les meilleurs habits. Il aimait la soie verte, les dentelles, et portait des jambières noires absolument impeccables. Sur la tête, un couvre-chef de feutre marron, toujours relevé du côté droit. L'élégance incarnée, avec une légère pointe d'excentricité, mais il était aussi un peu fou. En Grèce, il s'affublait parfois comme un klephte, je veux dire comme un de ces soldats d'opérette qui constituaient la garde hellène, et tout ce qui était oriental lui plaisait, de manière générale, il aurait tout aussi bien pu être dans le camp d'en face, rien que pour s'accoutrer de manière encore plus frivole, et porter la haute coiffe ridicule des janissaires. J'exagère à peine, mais tout de même c'était celui pour qui le port et le maintien comptaient le plus. Ces histoires comme quoi il correspondait avec le Préfet, ainsi qu'avec d'autres de ses ennemis, les juges, les commissaires, je ne sais pas si c'est vrai. J'en doute un peu. De toute façon je ne pense pas qu'il ait su parler français à ce point. Je sais que des pamphlets ont circulé, des manifestes de guerre, mais ça m'étonnerait qu'il les ait écrits lui-même. Peut-être les a-t-il fait écrire, ça c'est possible, ou a-t-il donné son accord pour qu'ils soient ainsi rédigés. On ne saura jamais, mais c'est vrai qu'il en aurait été capable. De toute façon il était instruit. Il avait fait son séminaire. Il nous lisait nos courriers, notait des choses dans ses carnets.

Il était entré en révolte assez jeune, et d'ailleurs il n'était même pas tellement plus âgé que moi. Disons que chez lui la jeunesse était moins visible. Il avait tué au départ pour une affaire de coeur. On l'avait éconduit, quelque chose comme ça. Il avait été moqué par la famille de la fille qu'il aimait, à cause de son rang inférieur, et je pense qu'il en avait éprouvé une réelle injustice. En tout cas il les avait tous tués, et peut-être même - si j'ai bien compris - sa propre fiancée. Après quoi il avait pris la tête de la bande du nord, avec Sarocchi, et les Gambini. Ils apposaient des proclamations écrites sur les portes des maisons. Ils levaient l'impôt, faisaient la guerre aux Bleus. Comme nous faisions à peu près la même chose dans le sud, nos deux bandes s'étaient réunies, et un temps nous avons été invincibles, nous avions le peuple avec nous, les pauvres, parce qu'ils étaient comme nous et refusaient d'abandonner leurs champs pour servir des années dans une armée étrangère, loin de leur pays et de leurs familles. Cette guerre, ça a été une vraie guerre, et un désastre pour l'armée bleue. En quatre ou cinq ans, nous avons tué des centaines de gendarmes et les traitres qui les assistaient. Poli avait décidé d'un impôt sur les notables, et parfois aussi sur les curés, c'est vrai, parce qu'on n'était plus dans l'ancien temps, où les chefs des communautés étaient de vrais patriotes. Déjà depuis l'Empereur, puis après le retour du Roy, ils s'étaient bien tous habitués à être des sous-fifres, et à lécher la main des bourreaux qui torturaient leur propre peuple. Mais j'en viens à parler à la manière d'Antonmarchi, à réveiller en moi le combattant exalté des premières heures. La vérité c'est qu'il y a bien longtemps que je ne crois plus à ces choses-là. Les Etats, les Nations, la Liberté, tout ça c'est des sornettes, et de toute façon il y avait autant de scélérats parmi nous qu'il pouvait y en avoir chez les Bleus. C'est une triste vérité, mais c'est ainsi, et je pense que ça doit avoir un rapport tout simple avec la nature des hommes, qui valent finalement peu de chose. Quand on sait ça, on peut même les assassiner un peu plus froidement. Mais bon.

Je veux te parler de la Grèce, fille, je veux te dire le siège de Missolonghi. Lorsque les voltigeurs nous ont forcés à quitter le pays, nous avons mis pied à terre en Sardaigne, puis nous avons formé une troupe en Toscane, comme tu le sais. Un temps ça nous a servi de base arrière.

Lorsque la cause fut entendue, et que nous eûmes compris que notre étendard était définitivement à terre, nous nous sommes engagés pour la Grèce. Mais pas tous. Poli est rentré en Corse, avec une bonne partie de la bande du sud, espérant y jouer un rôle malgré tout, et la logique aurait voulu que je le suive. Mais on nous parlait de ce conflit lointain, du besoin de soutien de nos frères chrétiens, et aussi de la stabilité de la solde. La guerre, on savait faire, alors la faire pour notre compte ou en tant que mercenaires grassement rétribués, finalement c'était du pareil au même. Moi je voulais en être, et j'avais appris à aimer Antonmarchi, à le respecter comme un chef courageux et avisé. Et au pays, rien ne m'attendait plus. Je me suis donc embarqué avec les autres volontaires. Et la guerre contre les Ottomans nous a menés à peu près sur tous les champs de bataille, en Morée ou en Roumélie, dans la mer Egée, et surtout on s'est retrouvés dans une ville qui gardait le golfe de Patras, et qui était entourée d'anciens murs de protection construits par les Vénitiens. On nous disait que cette ville - Missolonghi, donc - était la clé de la Grèce et de sa liberté. Elle avait une sorte de valeur symbolique, parce que des fantoches de l'Europe entière étaient venus s'y montrer, pour soutenir la cause des Hellènes, et en retirer une certaine gloriole. Le poète Byron, notamment, y avait crevé l'année précédant notre arrivée, mais pas au combat, parce que je doute que cet éphèbe à jabot ait eu la moindre propension à porter les armes. A ce qu'on m'a dit, il se pavanait avec un page nommé Loukas, qu'il enfilait nuitamment, et on le sollicitait surtout pour ses deniers, il payait personnellement les soldes, et bien sûr il assurait le prestige et la propagande des insurgés dans la plupart des salons et des cours de l'Europe entière. Quoi qu'il en soit, seules les fièvres furent la cause de sa mort, et nous n'eûmes donc jamais le loisir de le rencontrer, et c'est bien dommage parce qu'il se serait sans doute entendu avec Antonmarchi, et même il aurait pu s'en inspirer dans ses vers.

J'en reviens à l'essentiel. Il y avait face à nous plus de vingt mille Turcs surarmés, qui faisaient le siège de la ville, faisant hurler leurs obusiers des journées entières pour abattre les murs imprenables qui nous protégeaient. Une nuit, nous entendîmes les bruits de travaux inhabituels au pied des remparts. C'était des sapeurs ottomans qui s'affairaient afin d'ouvrir une brèche dans les fortifications, et ils étaient couverts par des fusiliers qui abattaient tout homme qui pouvait les menacer depuis les hauteurs. Il y eut une sortie, d'affreux combats à la baïonnette, à la lueur des torches, des corps-à-corps sans merci avec de sombres auxiliaires albanais, mais nous réussîmes à repousser l'ennemi, et à l'empêcher de placer ses mines dans les galeries que les sapeurs avaient creusées. Il y eut de l'héroïsme, fille lors des combats de Missolonghi, et je peux affirmer que nous y avons tous pris du grade. J'étais moi-même sergent, et Antonmarchi devint capitaine, puis plus tard commandant de l'armée grecque, il fut célébré en maintes occasions - et c'est la vérité - en tant que héros national. Mais cette sortie, donc. Des cadavres amoncelés, et des beuglements de désespoir dans la nuit, des centaines de blessés qui hurlaient à la mort tels des chiens à l'agonie. Nous avions repoussé les Turcs, certes, et refermé les portes de la ville dans la plus extrême confusion, il faut bien le reconnaître, mais hélas nombre d'entre nous étaient restés prisonniers à l'extérieur. Le lendemain de la bataille, des cavaliers égyptiens se présentèrent sous les murailles, hors de portée de tirs, et ils traînaient avec eux une dizaine de captifs, dont notre compagnon Pascal Gambini, avec qui nous avions livré tant de combats, tant au pays qu'en Terre Ferme. Nous n'avons rien pu faire, ni eu le temps d'intervenir. Nous avons juste assisté à leur exécution, les regardant se faire décapiter au sabre, docilement, à genoux face à la ville qu'ils avaient défendue, et, en quelques minutes, leurs têtes avaient roulé dans la poussière et les cavaliers étaient partis rejoindre leurs positions. Ainsi mourut Gambini, fille, loin de sa terre natale, mais en d'autres lieux où la folie des hommes se déchaînait , implacable et meurtrière. Et voilà ce que mes yeux ont vu, il y a si longtemps, et si je le raconte, je pense qu'on ne me croira pas, je pense que l'on dira que je me repais d'étranges histoires, de pures affabulations. Mais c'est comme ça. Les hommes oublient vite, et leur mémoire n'est rien, de la poudre au vent, et pas plus. Et je n'ai pas fini, je vois bien que tu attends encore d'en savoir davantage. Pour mon compte, la vie qui est aujourd'hui la mienne a débuté après que les Grecs eurent gagné leur guerre. On était en 30. Je n'avais plus grand-chose à faire là-bas, et mes compagnons non plus. Antonmarchi avait été proposé au rang de colonel, mais je crois que la monotonie d'une vie de garnison ne l'intéressait pas et, qui plus est, en des terres lointaines qui n'étaient pas les nôtres, d'autant qu'on nous faisait alors sentir que notre temps était révolu, qu'on n'avait plus besoin de nous, que les caisses du nouvel Etat étaient vides, et qu'il ne se trouvait nulle part dans le pays libéré une personne à même de nous imaginer une reconversion. Démobilisés, de la manière la plus radicale et logique qui puisse être, nous sommes rentrés au pays, par petits groupes, et nous avons chacun cherché un nouveau destin, qui ne pouvait être que celui de perpétuels fugitifs. C'est ainsi que j'ai perdu la trace d'Antonmarchi. Je veux dire qu'à partir de notre retour, je n'ai plus jamais croisé sa route. Je sais qu'il est retourné dans sa région, et qu'il y menait une vie de notable, bien qu'étant toujours un hors-la-loi. Mais c'était comme ça, il avait un petit faible pour les marques de reconnaissance et les frivolités. Il résidait donc clandestinement sur les terres de son enfance et y rançonnait aveuglément tous ceux qui pouvaient assurer son mieux-être, sans parler de quelques culs-terreux dont la tête ne lui revenait pas. C'est dans cette dernière catégorie que se trouvaient deux paysans qui lui résistaientet refusaient de lui régler l'impôt personnel dont ils étaient affligés. On dit que Joseph Antonmarchi se présenta sur leur lieu de travail, un champ perdu au milieu d'une clairière désolée. Il s'avança vers eux en matamore, convaincu de leur faire entendre raison, et leur rappela la dette qui les concernait. Mais il avait affaire à deux bourriques, deux types à la tête tellement dure qu'il était quasiment impossible d'y enfoncer le moindre raisonnement. Pour se faire entendre mieux, et habitué à ce que l'on se courbe en sa présence, Antonmarchi s'approcha un peu trop près des hommes, certainement pour rendre ses menaces plus concrètes, mais si près qu'il était maintenant à portée de main. Sans qu'il s'y attende le moins du monde, l'une des deux brutes le saisit par le cou, et l'attira tout contre lui pour l'étrangler. Ne pouvant ajuster l'homme avec son fusil, ni donc faire feu, il réussit néanmoins, en s'aidant de ses coudes, et de ses dents, à se libérer miraculeusement de l'étreinte abjecte qui lui était imposée. A cet instant précis, le destin - qui lui avait si souvent porté secours par le passé - aurait pu basculer une nouvelle fois en sa faveur. Or il décida de l'abandonner. A peine, en effet, s'était-il libéré que le deuxième homme l'agrippa par les cheveux avant de lui asséner, par derrière, un terrible coup de hache sur l'épaule, lui brisant la clavicule et tranchant les chairs si profondément que l'arme ne put ressortir, comme retenue par une sorte de ventouse sanguinolente. Antonmarchi vit des étoiles, et une douleur épouvantable le fit tomber à genoux. Le premier homme, celui qui avait voulu l'étrangler, comprit alors que le percepteur sans foi ni loi qui l'avait jusqu'ici harcelé, cet homme que l'on disait avoir été un héros de guerres lointaines ou oubliées, était maintenant en son pouvoir. Il lui balança un violent coup de pied en pleine face, de toutes ses forces, faisant éclater le nez et toutes les dnts de la mâchoire supérieure dans un même bruit sec et répugnant. Antomarchi s'effondra, à demi évanoui, et nul ne sait ce qui put bien, alors, passer dans son esprit. Sans doute comprit-il que c'était la fin. Et que cette fin ne s'écrivait pas de la même encre que d'autres pages de sa vie qui avaient , malgré tout, semblé plus glorieuses. Peut-être revit-il des choses qui n'appartenaient qu'à lui - le visage d'une mère ou des mots obcènes échangés, jadis, avec quelque voluptueuse maîtresse. Peut-être sa dernière pensée l'emporta-t-elle vers des songes galants, et de rares instants où l'amour avait pu se faire une place dans sa vie, avant qu'il ne l'éteigne, avant qu'il ne l'anéantisse, par la poudre et le feu. Peut-être implora-t-il une jeune fille, tuée au coeur de sa jeunesse, tant d'années auparavant, et à qui il avait dédié par la suite d'inconséquents et mélancoliques sonnets, peut-être s'adressa-t-il à elle une dernière fois, afin qu'elle le pardonne. Quoi qu'il en soit, il mourut de la plus misérable manière possible, je veux dire pour un homme de son rang. Mis à terre, à demi assommé, il vit l'homme qui venait de lui briser le visage se courber et ramasser son propre fusil. L'homme le chevaucha, comme il l'aurait fait d'un cerf blessé, encore qu'un cerf, lui, eût pu ruer, et il le visa froidement en plein front, avant d'appuyer sur la détente, et de libérer la charge destructrice qui éteignit à jamais ce qu'avait été la conscience de Joseph Antonmarchi. Il fut tué par un bouseux, avec son propre fusil, après que son corps eut été tordu et déchiré de manière pitoyable. Et il n'y eut pas de mort plus humiliante, ni plus dérisoire, pour signifier qu'une ère nouvelle venait de s'ouvrir.

Voilà, fille, ce que fut cette histoire. Voilà ce que furent Poli, roi des forêts, et Antonmarchi, dit Gallochju, le Coq Hardi, qui ne connaissait pas la peur et aimait parader avec des habits neufs. Et maintenant laisse-moi dormir, et rêver une dernière fois à ce que furent ces heures.........

#####

Permettez-moi de vous faire partager quelques remarques intéressantes et pertinentes de Marcel Grenier, formulées dans un courrier qu'il m'a adressé il y a peu, et dont je tiens à le remercier de nouveau.

" Bonsoir,

J'ai choisi la date de 1800 comme date de naissance car je vois mal le GALLOCHJU, à l'âge de 28 ou 30 ans aller au séminaire, âge auquel la famille avait besoin de bras valides. C'est donc un choix arbitraire. Tous les registres et les papiers concernant GALLOCHJU ont disparu, volontairement ou non. Le maire d'Ampriani m'avait dit que je ne retrouverai pas grand chose, et effectivement seuls restent les rapports de gendarmerie et les délibérés des procès. Même les biographes les plus proches de la date de sa disparition n'ont pas été d'accord. De toute façon ce qu'ils recherchaient, c'était vendre des articles ou des livres.

En ce qui concerne les "lamenti", on les chantait lors de mort naturelle ou accidentelle. Lorsqu'il y avait mort violente, comme celle de GALLOCHJU, c'eût été un "voceru".

L'admiration que les gens portaient à ce GALLOCHJU, au moins 45 fois meurtrier, s'explique par l'arrivée du romantisme en France, Mérimée (Colomba), Balzac (La vendetta), Alexandre DUMAS (Les frères corses). Il faudra attendre la fin du XIX ème siècle avec Guy de Maupassant dans "Histoire corse" pour dénoncer la violence.

Les gens ont un peu assimilé la vie de GALLOCHJU dans le maquis à la liberté des bergers. Les gens se rendaient compte que cette vie dans le maquis représentait effectivement la liberté dans une île où la population avait peu de besoin pour vivre. Cette histoire avait dû plaire aux continentaux qui recevaient les romans de sauvages avec des os dans le nez. Lorsque j'ai téléphoné à M. Antone Ciosi pour lui demander la raison de ce "lamentu" de GALLOCHJU, il m'a répondu que cela faisait partie de la légende.

J'ai été un peu long. J'espère un jour vous rencontrer soit à Altiani, soit à Petraserena."

Cordialement.

GRENIER Marcel